모바일 퍼스트 시대의 브랜딩 전략 두 번째입니다.

이번 글은 모바일 환경의 또 다른 특성인 미디어 콘텐츠를 반영한 브랜딩 전략을 다뤄봤어요.

요즘 세대들은 검색을 네이버나 구글이 아닌 유튜브로 한다고 하죠. (더 나아가 ChatGPT로 한다는 이야기도 있더라고요!) 또 틱톡이 불러일으킨 30초 미만 숏폼 열풍은 이제 일반화가 되었어요. 최근 기사에 따르면 성인 5명 중 4명은 숏폼을 본 적이 있고, 절반 이상은 매일 시청한다고 해요. (성인 5명 중 4명 이상, 숏폼 본 적 있다…매일 시청 절반 넘어 by 연합뉴스)

TV 스크린을 통해 일방향으로 전달되던 매스 미디어 시대에서, 관심사 알고리즘에 의해 선별 노출되며 조금이라도 흥미가 없으면 바로 넘겨 버리는 개인화된 모바일 미디어 시대로 변화함에 따라, 소비자에게 브랜드를 각인시키는 것은 예전보다 훨씬 더 어려운 일이 되어 버렸어요. 그렇기에 브랜딩의 중요성이 더 부각되는 장점이 있지만 말이죠!

이러한 미디어 콘텐츠 홍수 속, 브랜드를 조금이라도 더 눈에 띄게 하고 기억에 남게 하기 위한 브랜딩 전략들을 함께 살펴보아요.

PART II. 짧고 자극적인 미디어 콘텐츠 속 브랜드를 기억시키려면?

1. RGB 색상 우선 전략

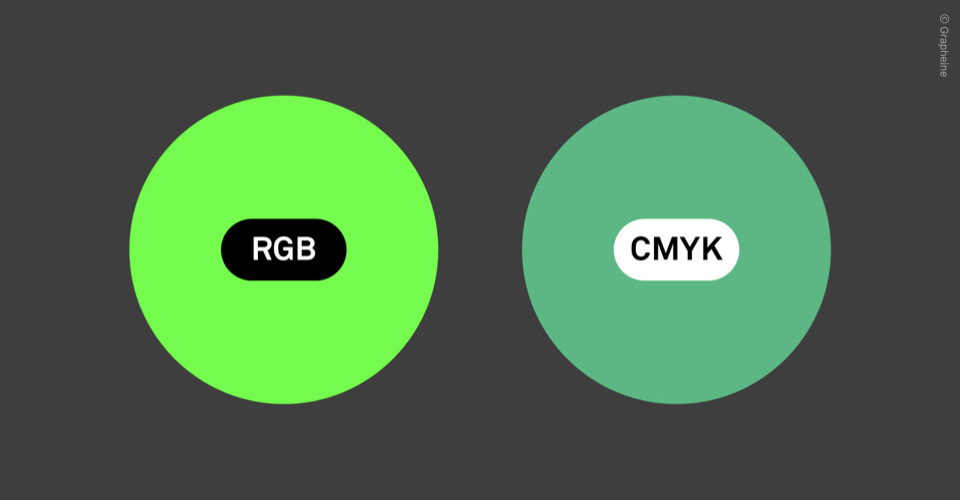

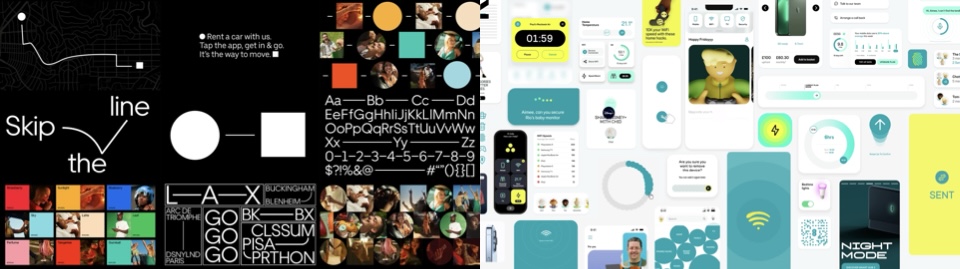

브랜드비 운영 초기에 RGB 우선 전략에 대한 해외 글을 번역해서 올린 적이 있어요. (읽어보려면 클릭 : RGB First Strategy) 위 이미지는 왜 RGB를 사용해야 하는지 직관적으로 보여줍니다. 모바일 화면에서 단연코 눈을 사로잡는 것은 RGB 색상이기 때문이죠.

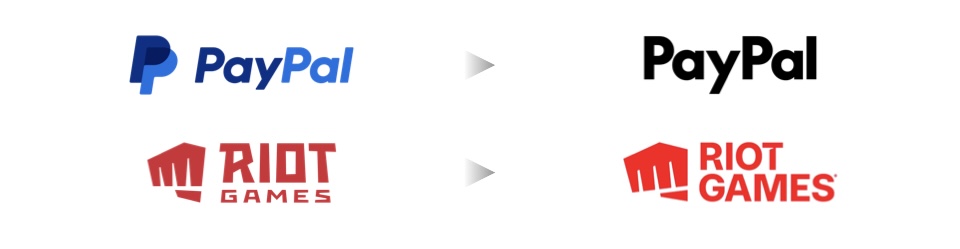

색상에 따른 차이를 비교해 보기 위해 이미지를 만들어 봤어요. 왼쪽이 전통적 CMYK 기반 색상을 적용한 로고이고, 오른쪽이 RGB 기반 색상을 적용한 로고입니다. 물론 RGB 색상 로고는 인쇄 시 화면과 동일하게 구현하기가 굉장히 어려운 단점이 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 - 온/오프라인 색상 일관성을 포기할지라도, RGB 우선 전략을 채택하는 이유는 무엇일까요? 브랜드가 노출되는 환경의 비중이 오프라인보다 모바일이 훨씬 크다고 판단했기 때문일 것입니다.

2. 역동성을 지닌 로고에서 정적인 로고로 변화

단편적으로 설명 문구만 보면 움직이는 영상 미디어 시대에 역행하는 것이 아닌가 생각할 수도 있어요. 하지만 아이러니하게도 영상 미디어 시대이기 때문에, 로고 디자인의 기본형은 정적으로 변하고 있습니다.

예전에는 종이나 벽면 배경을 사용한다는 가정 하에 다이나믹한 이미지를 주기 위해 일부러 기울어진(이탤릭) 로고 디자인을 채택했습니다. 대표 사례로 2010년 우리나라 우체국의 제비 심볼이 서비스의 신속성, 역동성을 표현하기 위해 기울여졌죠.

하지만 이제는 배경이 움직이는 시대입니다. 브랜드 로고가 배경 영상의 움직임에 맞춰 함께 움직이거나, 아니면 대조를 통한 부각 효과를 위해 단단히 머물러 있어야 해요.(TV 화면의 방송국 로고를 떠올려 보세요.) 이런 환경에서 이탤릭 로고타입은 더이상 역동성을 표현하지 못합니다. 오히려 배경 화면과의 투시(Perspective)가 맞지 않아 시각적 부조화를 만들어내죠.

그래서 모바일 퍼스트 시대에 이탤릭 로고타입은 과거와는 달리 '진취적' '역동적' 이미지가 아닌, '아날로그' '전통적' 이미지가 되어버릴 수 있어요.

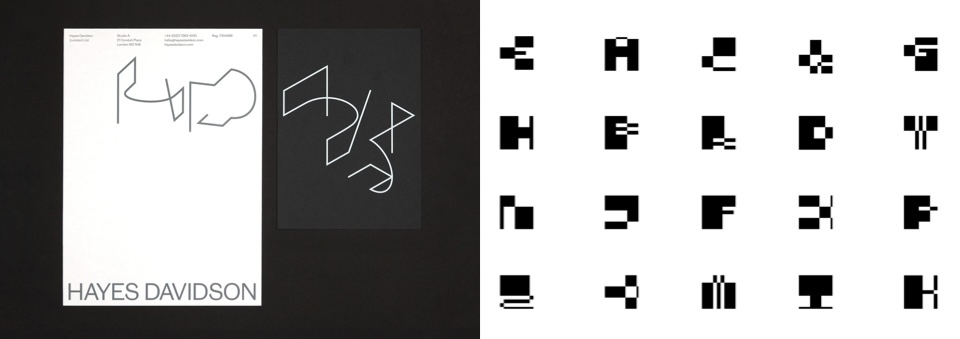

3. 정형화되지 않은 다이나믹 아이덴티티

다이나믹 아이덴티티는 브랜드비가 일찌감치 트렌드 키워드로 뽑아 아카이빙하고 있는 분야입니다. 아직 절대적인 숫자로는 그렇게 많지 않지만, 테크 분야나 트렌디한 브랜드들은 너나 할 것 없이 다이나믹 아이덴티티를 개발하고 있어요. 다이나믹 아이덴티티는 정의에 따라 여러가지 특성이 있습니다만, 저는 가장 큰 특징으로 "정형화 되지 않았다"라는 것을 뽑고 싶어요.

기존에는 브랜드 로고의 오남용을 막기 위해, 하나 내지 두 개의 시그니처 로고 조합을 만들어 놓고 나머지는 무조건 금지를 시켰죠. 하지만 모션과 인터랙션이 가능한 모바일 퍼스트 시대에 정형화된 로고는 더 이상 눈길을 끌지 못하는 것 같아요. 환경의 제약과 경계가 없어지는 요즘, 손가락이나 마우스의 움직임에 따라 반응하며 변화하는 로고 디자인을 고민하는 것은 당연한 흐름이라고 생각됩니다.

특히 가변형 폰트가 개발되면서 다이나믹 아이덴티티의 영역은 더욱 확장되고 있어요. 옛날사람인 저로서는 눈이 휘둥그레지는 너무나 신기한 기술과 시각적 실험들이 해외에서는 속속 등장하고 있더라고요. 바야흐로 브랜딩 디자이너가 프로그래머와 협업해야만 하는 시대가 도래했습니다.

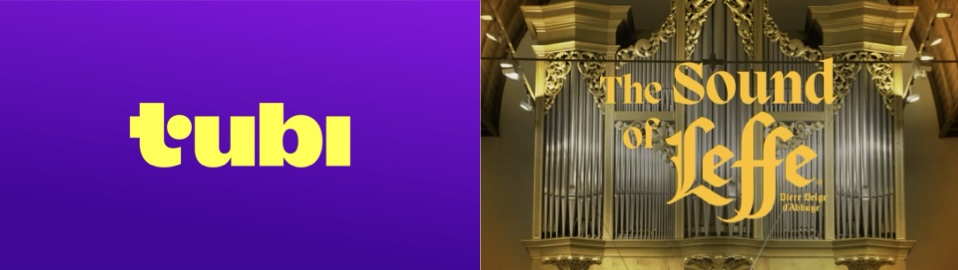

4. 다시 떠오르는 사운드 아이덴티티

대한민국 사람이라면 아마 대부분 알고 있는 사운드가 있죠. 국내 모 통신사의 통화연결음인데요, 발표되었을 당시에 사운드 아이덴티티의 대표적인 사례로 알려지며 너나 할 것 없이 따라하는 현상을 불러 일으키도 했어요. 몇 년 후 완전히 사그라들긴 했지만요. 십여년이 훌쩍 지난 지금 다시 사운드 아이덴티티가 부각되고 있습니다.

모바일에서 즐겨 보는 미디어 콘텐츠에 사운드가 빠질 수 없다는 것을 생각해보면 당연한 수순입니다. 시각과 청각 두 가지 분야에서 동시에 브랜드 고유의 아이덴티티를 표현하고 전달함으로써 더욱 강력한 브랜드 경험을 만들어낼 수 있습니다.

5. 로고를 대체하는 다양한 브랜드 에셋

모바일 환경에서의 미디어 콘텐츠, 특히 숏폼 콘텐츠의 특징은 무엇일까요? 굉장히 짧은 시간에 노출되며, 사용자가 관심이 없다고 생각되면 즉각 스킵해버릴 수 있다는 것인데요, 이런 환경에서 기존에 해왔던 방식으로 로고 디자인 을 강조하고 부각시키는 것은 오히려 역효과를 불러 일으킬 수 있어요. 사용자가 로고를 보는 순간 "광고잖아"라고 생각하고, 자세히 보지도 않고 넘겨버릴 수 있거든요. 그래서 브랜드 전용서체를 필두로 하여 엠블렘, 패턴 등 보조 그래픽 요소를 통해 간접적으로 은근히 브랜드를 드러내는 전략이 사용되고 있습니다.

또 이러한 다양한 브랜드 에셋들은 브랜드가 생산하는 콘텐츠를 더욱 풍성하게 만들어줘요. 예전에는 브랜딩 론칭이나 리브랜딩 발표 때 멋들어진 로고 디자인 소개 동영상 하나 만드는 것으로 끝냈다면(그리고 주입식으로 TV에서 주구장창 틀었었죠), 이제는 끊임없는 변화,변주를 통한 다양한 콘텐츠를 만들고 소비자의 호기심을 불러일으켜야 해요. 로고 디자인 하나만으로 이를 소화해 내기에는 무리가 있죠.

6. 일관성있는 브랜드 경험을 만들어내는 디자인 시스템

위 5번 항목과 연결되는 브랜딩 전략입니다. 다양해진 브랜드 에셋들을 잘 정리정돈해서 하나의 일관된 브랜드 경험으로 전달하는 것이 또다른 과제가 되었어요.

전통적 브랜딩 프로젝트의 브랜드 가이드라인은 브랜드 로고를 정확하고 올바르게 적용하는 것에 집중했었는데요, 거기에서 좀 더 발전한 것이 타이포그래피와 그래픽 요소를 활용한 시각적 디자인 시스템을 정립하는 것이었어요. 그런데 이제는 시각적 일관성을 넘어 UIUX까지 반영한 경험의 일관성을 만들어내는 디자인 시스템으로 진화했습니다.

이 방대한 범위의 브랜드 경험을 아우르며 브랜드의 본질을 전달하는 명확한 가이드라인을 만든다는 것, 상상만 해도 아찔하지 않나요? 리브랜딩 프로젝트 계약 후 바로 피그마 파일을 열어 수천 번의 수정과 협의를 했다는 해외 브랜딩 프로젝트 사례가 절대 과장이 아닐 것입니다.

이상으로 살펴본 Part II의 난이도는 Part I 대비 상대적으로 매우 높습니다. 아무래도 영상 제작 및 프로그램 개발 등 기존에 많이 사용하지 않았던 기술(Tech)들을 함께 고려하여 개발해야 하기 때문이죠. 그래서인지 모바일 퍼스트 시대를 반영한 통합적인 브랜딩은 해외에서도 글로벌 대형 브랜드, 대형 브랜딩 에이전시의 프로젝트에서나 볼 수 있습니다.

그리고 아직까지는 제가 주변에 이런 이야기를 하면 "남의 나라 이야기"로만 받아들이는 경우가 훨씬 많은데요, 워낙 트렌드에 민감한 우리나라인지라 조만간 유사 사례가 등장하지 않을까 예상해 봅니다.

저도 언젠가 모바일 퍼스트 시대의 브랜딩 프로젝트를 기획하고 매니징할 수 있도록 꾸준히 공부하고, 준비하려고 해요. 특히 기술 자체보다는 기술이 적용되는 환경을 이해하고, 다른 분야의 전문가들과 소통하며 협업하는 것이 중요하다고 생각합니다. 우리 함께 준비해 보아요!